【イベントレポート】スタートアップ×自治体×VCが集結!Shinagawa Ecosystem Meetup #1。品川発スタートアップエコシステムの未来とは?

開催日

2025年07月08日

16:00~20:20(開場 15:30)

会場

Tokyo Innovation Base

(東京都千代田区丸の内3丁目8−3)

参加費

無料

詳細

2025年7月8日、東京・有楽町の「Tokyo Innovation Base(TIB)」にて、「Shinagawa Ecosystem Meetup #1 品川発スタートアップエコシステムの可能性」が開催されました。主催は、五反田バレーを中心に官民で連携しながらスタートアップ支援を推進してきた品川区。今年度のキックオフとなる本イベントには、スタートアップ、自治体関係者、ベンチャーキャピタル(VC)など、エコシステムの未来を担うプレイヤーたちが一堂に会しました。基調講演に始まり、4自治体による取り組みの紹介、そして熱気あふれるスタートアップによるプレゼンテーションまで盛りだくさんの一日。本レポートでは、可能性に満ちたイベントの模様をお届けします。

品川区が推進する「スタートアップエコシステム」とは

「スタートアップエコシステム」という言葉を耳にする機会が増えました。これは、スタートアップを生み出し成長を加速させるために、起業家、投資家、大企業、大学・研究機関、地域・商店街、そして行政といった多様なプレイヤーが相互に連携しながら、共存共栄する「エコシステム=生態系」を指します。新たな産業やイノベーションが生まれる土壌として、その重要性が世界的に注目されています。

品川区は、2018年の「一般社団法人五反田バレー」との連携協定を皮切りに、スタートアップ支援にいち早く取り組んできた自治体の一つです。区内に5つもの創業支援施設等を構え、アクセラレーションプログラム*1を継続的に実施。多くのスタートアップを輩出し、エリア経済の活性化を牽引してきました。

東京都、港区、墨田区といった先進的なスタートアップ支援を行う自治体が集結した今回の「Shinagawa Ecosystem Meetup #1」。品川区地域振興部長の川島氏がオープニングを飾り、活気あるプログラムが続きました。

【基調講演】スタートアップエコシステムの「推進力」の正体とは?

イベントの冒頭を飾った基調講演には、一般社団法人スタートアップスタジオ協会の代表理事であり、株式会社ガイアックスの代表も務める佐々木氏が登壇。「スタートアップエコシステムの推進に必要な要素とは」と題し、自身の豊富な経験を交えながら語りました。

政府や省庁が主導する大きなものから、都道府県、市区町村、さらには特定の産業や企業単位のものまで、その形も規模も様々なスタートアップエコシステム。佐々木氏はこれを「広大な宇宙に、各エコシステムが銀河系のように点在し、互いに引力で引き合っているイメージ」として捉えることが大切だといいます。そこにヒエラルキーはなく、それぞれの強みを活かすことが全体の発展に不可欠だからです。例えば品川区のような地域特化型のエコシステムは、キーパーソン同士の距離が近いために意思決定のスピードを早められる強みをもっています。

ステークホルダーに選ばれ続け、成長を続けるエコシステムになるためには、スタートアップが成長した時にリスクをとったステークホルダーが、リターンを得られる仕組みを作ることの重要性を佐々木氏は強調しました。確実に利益が出るわけではなく、短期的なリターンも見込みにくい世界。「みんなでリスクを取り、みんなでスタートアップを応援して発展させていく」ということに本気でベットできるプレイヤーたちの覚悟と、将来のリターンへの確かな期待こそがエンジンになると語りました。

さらに未来を見据える佐々木氏は、成熟したスタートアップエコシステムにこれから必要になる要素を挙げました。1つ目は、多様なスタートアップ支援体制。上場を目指すスタートアップだけでなく、着実に利益を出しながら成長する「ソリッドベンチャー」や、社会課題解決を目指す「ソーシャルベンチャー」など、多様な形の成功を支える仕組みが必要になるといいます。2つ目はM&A支援の重要性。上場だけがゴールではありません。とくに、地域で生まれたスタートアップが、その地域内の企業にM&Aされることで、技術や人材、そして利益が地域内で循環する流れを作ることが、エコシステムの持続的な発展に不可欠です。3つ目は、公益資本主義といった新たなリターンの形を作ること。「株式」という形に捉われず、支援に関わったより多くのステークホルダーが、スタートアップの成長による恩恵を受けられるような新たな考え方の必要性を語りました。

佐々木氏は今後に向けた確かな道筋を示しながら、大きな問いを投げかけ、基調講演を締めくくりました。

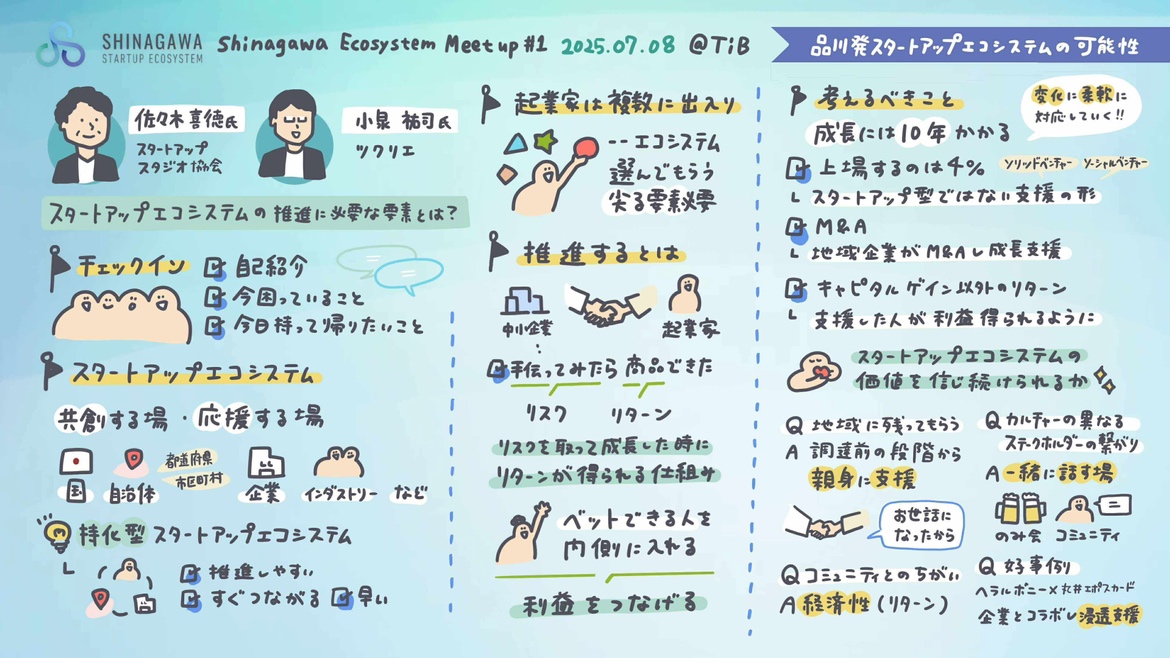

また、基調講演中ステージ脇では、リアルタイムで議論の内容をイラストやキーワードで描き出していく「グラフィックレコーディング」が行われました。複雑なエコシステムの構造や、熱いメッセージが、一枚の絵としてダイナミックに可視化されていく様子は、参加者の理解を助けるとともに、イベントのライブ感を高めていました。完成したグラフィックは、イベント後もいつでも参加者が振り返りできる形で共有されました。

▲完成したグラフィックレコーディング

▲完成したグラフィックレコーディング

自治体連携が未来を創る。東京都、港区、墨田区、品川区の挑戦

続いて、都内で先進的なスタートアップ支援に取り組む4つの自治体が登壇。地域特性を活かした独自の戦略と、熱意あふれる取り組みが紹介されました。

【品川区】五反田バレーと5つの拠点を軸に、エコシステムを深化

自治体の中でトップバッターとして登壇したのは、品川区地域産業振興課の秋廣氏。区内には情報通信系のスタートアップが集積する「五反田バレー」があります。区が「一般社団法人 五反田バレー」と共同で実施するアクセラレーションプログラムでは、これまで5期、計92社のスタートアップを支援。約32億円の資金調達に繋がるなど、着実な成果を上げてきました。

また、5つ存在するインキュベーション*2施設も品川区の大きな特徴。基幹施設である「品川産業支援交流施設SHIP」(大崎)をはじめ、アントレプレナーシップ*3教育に力を入れる「西大井創業支援センター」、女性起業家支援に特化し「ウーマンズビジネスグランプリ」を主催する「武蔵小山創業支援センター」など、それぞれが明確なテーマを持って起業家を支援しています。

昨年度からはスタートアップエコシステムの構築に本格的に着手。ネットワーキングイベントや、大企業がスタートアップにアプローチする「リバースピッチ」、さらには福岡市や仙台市といった他自治体との連携イベントも積極的に開催しています。最後に秋廣氏は「スタートアップとの相互連携を目指し、今後も取り組みを加速させていきたい」と意気込みを語りました。

【東京都】「TIB」と「SusHi Tech Tokyo」の両輪で、世界と繋がるハブを目指す

続いて登壇した東京都スタートアップ戦略推進本部の片山氏は、グローバルな視点からビジョンを語りました。都では「Global Innovation with STARTUPS」という戦略を掲げ、「ユニコーン*4数10倍」「起業数10倍」「官民協働10倍」を目指す「10x10x10の目標」を推進。官民協働はすでに目標を大幅に超える20〜30倍の成果を上げるなど、その本気度が伺えます。

この戦略を支えるのが、本イベントの会場でもある「TIB」と、アジア最大級のイノベーションカンファレンスに成長したイベント「SusHi Tech Tokyo」です。

「TIB」は民間の支援事業者との議論を経て「世界中のイノベーションの結節点へ」とコンセプトを決定。プレオープンから1年半ほどが経過した現在、多様なプレイヤーを繋ぐハブとして、すでに600社以上のパートナーと共に1000回以上のイベントを開催しています。

一方「SusHi Tech Tokyo」は、2023年の初開催から3回目となる今年は5万7千人を超える参加者を数え、グローバルなイベントとして確固たる地位を築きました。「東京だけでなくオールジャパンで世界にアピールする場」として、全国の自治体と連携。海外から日本市場への関心が高まる中、その玄関口としての役割はますます重要になっているといいます。

3割のスタートアップ、8割の大学は東京の外にあるため「東京だけが成長してもダメなんです」と語る片山氏は、地域との連携の大切さを強調しました。

【港区】圧倒的な集積力を武器に、きめ細やかな支援を展開

港区立産業振興センターの小野寺氏は、区の持つ圧倒的なポテンシャルをデータで示しました。企業数、上場企業数、VC数、スタートアップ数、大使館数、すべてが全国1位。この日本屈指のビジネス集積地で、2022年に設立されたのが「港区立産業振興センター」です。好立地に加え、安価に利用できる貸会議室やコワーキングスペースを備えるなど、充実したハード支援が魅力です。入居企業は、同じ建物にある区の産業振興課に融資や補助金、経営に関する相談ができたり、連携している金融機関から助言を受けることができたりするため、入居待ちの企業がいるほどの人気ぶりです。

ユニークなのは、港区に集積する「AI」「コンテンツ」「ファッションテック」の3領域に特化した「ビジネスサポートファクトリー」。3Dプリンターや多様なミシン類、動画配信が可能なスタジオなどを備え、クリエイターやエンジニアの開発環境を強力にバックアップしています。

他方、ソフト支援も多岐にわたります。ディープテック*5に特化したアクセラレーションプログラムや、出展料無料で参加できるオープンイノベーションカンファレンス、安価なAI人材育成講座などを展開。さらに、区内に集積する大使館のネットワークをいかし、海外トレンドを学ぶイベントも開催しています。「ポテンシャルが高いからこそ、後発でもしっかりやる」という小野寺氏の言葉通り、地域の強みを最大限に活かした戦略的な支援が印象的でした。

【墨田区】ものづくりのDNAをアップデート

最後に登壇した墨田区産業振興課の髙梨氏は、「ものづくりの街」が抱える課題と、挑戦を語りました。区では、かつて9,700社以上あった町工場が減少。区は歯止めをかけるべく「ハードウェアスタートアップ拠点構想」を打ち出しました。都内で2番目に工場数が多いエリアとして、中小企業やスタートアップをメインのターゲットに据えながら、区内産業の発展を目指す構想です。

その中核拠点となるのが「SUMIDA INNOVATION CORE(SIC)」。600平米を超えるスペースに、区内の製造業と共同開発した家具が置かれるなど、拠点全体で「墨田区のものづくり」を体感できる空間を作りあげたといいます。

SICでは、共創を促すプログラムからアクセラレーション、最大2年間200万円の支援金が出る実証実験、そして事業化・社会実装まで、一貫した伴走支援体制を構築。開設から2年弱で300回以上のイベントを実施、69件もの共創プロジェクトが進行中だといいます。区内のスポーツ用品メーカーとスタートアップが共同でピックルボールのコートを開発したり、東大発スタートアップと認知症予兆検出アプリを共同開発したりと、具体的な成果も次々と生まれています。

髙梨氏は「ものづくり産業との協業という強みを活かし、墨田区ならではの特化型エコシステムを形成していきたい」と地域の強みを未来に繋ぐ意思を語りました。

7社のスタートアップが示したイノベーションの多様性

続くプログラムは、スタートアップ7社によるプレゼンテーション。基調講演を担当した佐々木氏と、キャピタリストの大西氏がコメンテーターを務めました。品川区、港区、墨田区から選抜された各社が、それぞれの描く未来と、それを実現するためのユニークなソリューションを熱く語りました。

研究者と企業を繋ぐマッチングプラットフォーム、身体の動きの「質」に着目したウェルネスソリューションに、企業のコンプライアンスを支える広告審査。製造業のDX、イベントの「盛り上がり」の定量化など、多種多様な価値を提供するスタートアップが登壇しました。各社に対し佐々木氏と大西氏が投げかける「その技術の本当の価値はどこに?」「スケールさせるための戦略は?」「なぜ既存のソリューションではダメか?」といった鋭いフィードバックが議論をさらに深めます。スタートアップ側も臆することなく、自社のビジョンや戦略を真摯に語り、会場は熱気に包まれました。一つの技術、一つのアイデアが、コメンテーターとの対話を通じて磨かれ、新たな価値を見出していく。そのプロセスそのものが、エコシステムのダイナミズムを体現しているかのようなプログラムでした。

その後、会場はそのまま参加者同士の交流の時間へ。登壇者と参加者が直接言葉を交わす光景から、エコシステムが育み大きく羽ばたくスタートアップが登場することを期待せずにはいられません。

*1アクセラレーションプログラム:事業会社がスタートアップと協業・出資し、双方のビジネスの成長を目指すプログラム。アクセラレータープログラムとも。

*2インキュベーション:直訳では「卵が孵化する」。転じて、新規事業立ち上げのサポートを意味する。

*3アントレプレナーシップ:起業家精神のこと。ビジネスに限らず、課題を自ら発見し、解決に向けて挑戦する力やマインドのこと。

*4ユニコーン:創業10年以内で10億ドル以上の評価額が付けられている非上場のベンチャー企業のこと。ユニコーン企業とも。

*5ディープテック:ビジネスモデルを刷新するだけでなく、技術的進歩を前提とした取り組み。人工知能や量子コンピューティングなどもその一つ。